Nos movemos cotidianamente con un vocabulario limitado. Es algo que ocurre desde hace tiempo y que ha facilitado cursos pintorescos como el aprendizaje de inglés en mil palabras.

En realidad, mil palabras son muchas para mucha gente, que se desenvuelve en general con doscientas o menos.

La expansión del uso de WhatsApp y la inmersión en redes sociales atienden a lo inmediato, y eso facilita una reducción del vocabulario a la vez que una desatención a la ortografía en una tendencia taquigráfica generalizada.

Algunas de las palabras ni siquiera son aprendidas. Muchas más son olvidadas por no usarlas.

La brevedad de la expresión podría ser bondadosa si fuera propiamente lacónica, en cuyo caso se diría sólo lo adecuado pero se diría también adecuadamente. Por el contrario, hay más bien un parloteo sin palabras.

Pero, como la magdalena de Proust, a veces, quizá sólo alguna vez, una de esas palabras se siente casi como un sabor que impregna la mente que siempre acaba siendo memoriosa; se oye o incluso se dice y, al hacerlo, resuena emocionalmente, evocando y sugiriendo una nueva actitud.

Muchos adjetivos y adverbios desvelan matices importantes de posibilidad ante vivencias, sean éstas placenteras o dolorosas. El vocabulario va mucho más allá del algoritmo. Uno puede en un momento dado sufrir, pero hacerlo o no con decoro. Había decoro y dulzura en dar la vida por la patria, decía la célebre expresión romana. Pero, ¿quién habla hoy de decoro, confundido más bien con decorar? Es sólo un ejemplo, uno de tantos.

Una palabra puede hundir a una persona. Un simple “no” puede ser traumático para un enamorado que se ve rechazado, como puede serlo oír “cáncer” de labios de un médico. La ausencia de palabras, el silencio, también puede ser elocuente a veces, brutal otras.

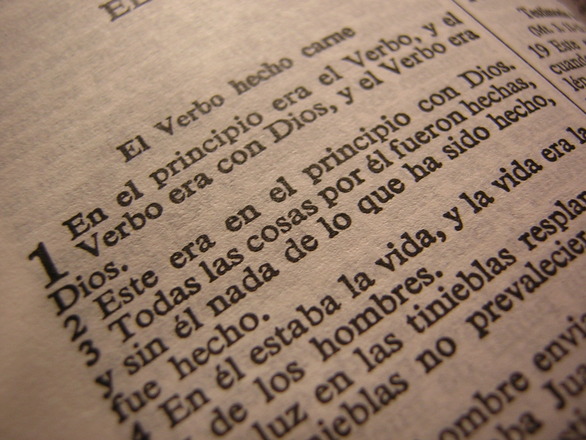

Pero la palabra tiene la posibilidad salvífica. El evangelio de Juan se inicia diciendo que la palabra se hizo carne. Somos seres hablantes y acertar a decirnos es muy importante, como lo es escuchar a otros.

No hay secuencia de bits que supla la verbalización. Se está viendo ya en muchas consultas, con el ordenador como frontera entre el médico y el paciente.

La sabiduría del psicoanálisis reside en dejar hacer al lenguaje, a que uno se diga y así se oiga y se vea a sí mismo, a que se reconozca como responsable y, por ello, libre a fin de cuentas; a que lo oculto sea desvelado, a que el síntoma señale hacia la verdad que importa y que no es la sintomática sino otra bien distinta a la inicialmente imaginada.

“Di una sola palabra y mi criado quedará sano”, le dijo un centurión a Jesús (Mt.8,8). Jesús no dijo ninguna; se limitó a asegurar que la fe expresada tendría un buen resultado. De algún modo, el efecto placebo funcionó ya entonces. Y es que no necesariamente ha de oírse palabra alguna, pero sí ha de buscarse en quien tiene un supuesto saber. Con atención sosegada, con confianza a pesar de la angustia.

No nos mostramos por datos, sino por palabras y silencios. La clínica no debiera olvidar algo tan importante. Es con la palabra que puede orientarse el diagnóstico pero no es menos cierto que es también con ella que puede ofrecerse ayuda e incluso, en algún caso, curación, entendiendo por ésta esencialmente un saber qué hacer con la vida, no sólo prolongarla.