En su libro “Misa Negra”, John Gray define el cientificismo como la aplicación errónea del método científico a ámbitos de la experiencia en los que no existen leyes universales. Es una magnífica definición, aunque incompleta, de lo que se puede entender como la exageración cientificista.

En su libro “Misa Negra”, John Gray define el cientificismo como la aplicación errónea del método científico a ámbitos de la experiencia en los que no existen leyes universales. Es una magnífica definición, aunque incompleta, de lo que se puede entender como la exageración cientificista.

No hay leyes universales en lo que es singular, en el ámbito de lo subjetivo. No hay ley científica que pronostique si a mí me matará una hipertensión en la próxima década, o que declare el modo en que un sujeto autista deba ser tratado. Sólo tenemos esa evidencia degenerada que se aleja enormemente del término intuitivo y del recogido por el Diccionario de la Real Academia (“certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”).

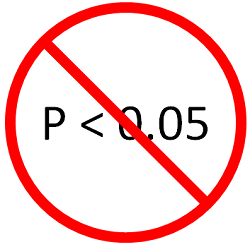

Cuanto mayor es el número de variables en un fenómeno observable, y un trastorno mental puede serlo en sus manifestaciones, mayor es la dificultad de diferenciar la señal del ruido a la hora de establecer una relación de causalidad que sostenga la conveniencia de una terapia determinada. Por eso, la corriente conocida como “Evidence based Medicine (EBM)” asume distintos niveles de evidencia de los que surgen, a su vez, diversos grados de recomendación de algo como un tratamiento o el riesgo de un agente químico o físico.

Es sabido que la hipertensión es un factor de riesgo importante. Hay buenas terapias para reducir ese riesgo, para bajar la tensión. ¿Hasta qué nivel? La respuesta sensata aquí es la que diríamos los gallegos en general: depende. Depende de muchos elementos y la decisión debe darse en la consulta, en la relación clínica singular. Es cierto que los médicos nos podemos ayudar de guías, protocolos, confeccionados desde esa óptica de la EBM, pero siempre será para tomar una decisión terapéutica aquí y ahora para alguien concreto. Eso es lo sensato: diagnosticar y tratar si procede. Pero he ahí que la salvación cientificista aflora a la prensa cotidiana y así un periódico de gran tirada como es “El País” publicó recientemente un artículo en el que alertaba sobre la necesidad de disminuir la tensión arterial. El nivel de insensatez conseguido ha sido convenientemente criticado en sucesivos posts del lúcido blog de Sergio Minué, por lo que sería superfluo insistir en ello. Pero es una noticia que sirve para destacar la gran diferencia y responsabilidad consecuente que tienen los medios de comunicación a la hora de redactar artículos de divulgación científica, porque no es lo mismo hacerlo sobre ondas gravitatorias que sobre aspectos de salud, en donde puede con facilidad confundirse tal divulgación con lo que no es, educación sanitaria.

Ese amarillismo médico es una muestra de cientificismo en el sentido de J. Gray. Otro triste ejemplo es el afán de una asociación de padres de autistas, que ha promovido en "Change" una petición al Conseller de Salut de la Generalitat en la que, tras denunciar “prácticas obsoletas en la atención pública del autismo en Cataluña”, exigen que tal atención se haga con “evidencia científica” (así inician su petición). Inmediatamente ha habido la consiguiente respuesta por parte de psicoanalistas a través del “Manifiesto Minerva”, que este servidor ha firmado. El conflicto está servido y ya se han hecho eco de él los periódicos.

Change es una plataforma que permite canalizar peticiones colectivas. Los padres de niños autistas están en su pleno derecho de pedir lo que consideren más adecuado para el tratamiento de sus hijos, pero es muy dudoso que puedan erigirse en elemento inquisitorial acerca de cómo se ejerce la atención clínica, siempre singular, en el sistema público, insistiendo en que se destierren terapias que califican de obsoletas, sin justificar en absoluto el porqué de tal obsolescencia. Al hacerlo, olvidan o ignoran que las evidencias científicas propugnadas son las que son, las que pueden ser en el estado actual del conocimiento del autismo, del que no se ha desvelado ningún modelo etiopatogénico molecular consistente. Parecen olvidar también que para el ejercicio de la práctica clínica, tanto en el sistema privado como en el público, se requiere una titulación oficial y no un recuento de opiniones favorables o desfavorables sobre quiénes y cómo la ejercen.

La ciencia se basta a sí misma. No precisa defensas. Y tampoco corresponde a Change ni a El País decir qué es bueno o malo para nuestra salud. Ya no digamos qué es científico y qué no lo es. La ciencia es una “episteme”, no una “doxa".

Y la atención a pacientes es función del clínico, de cada uno, porque sigue ocurriendo que la relación médico – paciente es eso, una relación singular, un encuentro de subjetividades a una de las que se atribuye un saber, y no afortunadamente la mera aplicación de un protocolo, cuyo valor derive, como en un programa televisivo, de la audiencia que reciba.

No es fácil lograr la evidencia en Ciencia. Es más difícil todavía si miramos a la Medicina y la dificultad se incrementa extraordinariamente si tocamos lo psíquico.

Es comprensible el sufrimiento y la angustia de familiares de enfermos, pero no debieran mezclarse ansias y esperanzas con evidencias científicas inexistentes.

Es muy habitual, lamentablemente, que, en la clínica, la alusión a la evidencia científica olvide demasiadas veces a la ciencia que debiera sustentarla.