Parecen tiempos ya lejanos esos en los que

tanto se insistía en hospitales sobre la gestión de la calidad y viceversa en

relación con “procesos” clínicos. El término “eficiencia” se convirtió en un

mantra sagrado en los “círculos de calidad”, que habían florecido, al parecer,

tras las felices experiencias de la industria automovilística.

El caso es que seguimos en esa curiosa moda en

la que, más allá de sesudas reuniones en donde se ponderaban libros sobre quién

se llevaba un queso o algo así, persisten cursos de liderazgo, de comunicación,

o para enseñar técnicas de “gamificación”, “empoderamientos” y demás extrañezas

semánticas.

Todo eso ocurre en el contexto de una

adoración a la norma. Lo normativo se ha sacralizado y ya no viene dado siquiera

por un criterio de normalidad estadística sino por la aspiración a un ideal,

por tonto o imposible que sea.

Las bondades de las normas ISO parecen muy

inferiores al encorsetamiento burocrático y consiguiente parálisis que suponen en

muchos casos; todo ha de estar protocolizado, desde el mantenimiento de

aparatos hasta los consentimientos informados y los santos algoritmos

diagnósticos o terapéuticos. Todo protocolizado, aunque no sea susceptible de

regulación alguna.

En lo concerniente al sujeto, ser normal supone asumir una

idea imposible, pues nadie lo es; sin embargo, se aspira a ese criterio ideal, sea en lo concerniente a medidas externas e internas del cuerpo, sea en

términos de conducta.

A la vez que se ha ampliado una supuesta y falsa

heterogeneidad dada por la forma de vestir, de relacionarse sexualmente, o por

piercings, tatuajes y perfiles en redes sociales, que pretenden el espejismo de

convertir una apariencia de libertad en algo real, nuevos puritanismos

radicales imponen una moral laica de una rigidez que llega a ser mayor que la

derivada de la creencia religiosa tradicional, con sus demonios y tentaciones. Una

rigidez que propicia una mentalidad de rebaño y facilita la posibilidad

totalitaria.

Se trata de ser distintos e iguales a la vez,

como los coches tuneados.

Y en ese peculiar mundo estamos. Esas modas

que se iniciaron con la empresa automovilística japonesa persisten. Nos lo

destacaba un reciente artículo que, a los que estamos desfasados,

nos resulta soporífero porque en él se insiste en la bondad de la perspectiva

industrial asociada al método “Lean”, con sus

“valores añadidos”, “problemas de base”, “implicaciones del personal”, “cambios

de cultura” y demás exquisiteces. Es un texto adornado por palabras japonesas y

en el que sólo se echa en falta la alusión a la importancia trascendental del

“mindfulness” en los hospitales; meditemos todos antes de operar o de ser

operados. Operados y empoderados.

El caso es que el objetivo no parece que pueda ser más noble, “la

satisfacción del paciente” (cliente se llegó a decir hasta la saciedad hace un

par de décadas) y, eso sí, “se

trata de aplicar el método científico,

basado en planificar, hacer, verificar y actuar (PDFA, por sus siglas en

inglés)”. Ya sabemos que siempre se invoca la supuesta base científica de lo

que sea porque parece a muchos que, si algo no es científico, no existe.

Antes se hablaba de puntos

fuertes y débiles, del análisis DAFO, que seguirá flotando en gerencias varias

e instancias superiores, esas que no parecen haber sabido planificar las

necesidades de médicos que tiene nuestro país, en el supuesto de que vieran

todos los puntos fuertes y débiles, habidos y por haber, concernientes a la

salud de la población.

Nuestro lenguaje ya no es

lo que era. En los hospitales lleva tiempo ya hablándose en una neolengua que

acoge algunos de los términos ya citados y que no tiene reparos en producir

cada vez más anglicismos. El lenguaje habitual sólo parece adecuado para grabar

en una historia electrónica que alguien es bebedor, psicótico o que ha tomado cocaína.

Por supuesto, aunque en

ese contexto industrial se insista en que una crítica es una joya, tal

manifestación tiene mucho más de cínica que de clínica pues lo que más bien

parece pretenderse es una infantilización generalizada, a la que no es ajeno el

progresivo declive de la comunicación entre médicos y la “algoritmización” de

la información proporcionada a pacientes, sea como consentimiento informado

(aterrador, en general), sea anunciándoles todos los cataclismos que pueden

ocurrirles por el mero hecho de ser tratados en el hospital; para eso son

adultos y autónomos.

Parece perseguirse que

todos estemos trabajando contentos, optimizando tiempos, para satisfacción de

un “cliente” que, injusto tantas veces, estará poco satisfecho a la luz de lo

que acontece en el sistema sanitario real, sea público o privado. De momento,

no se oferta la elección de emoticonos a pulsar ni se hacen llamadas preguntando si uno

está sumamente satisfecho o no, pero todo se andará.

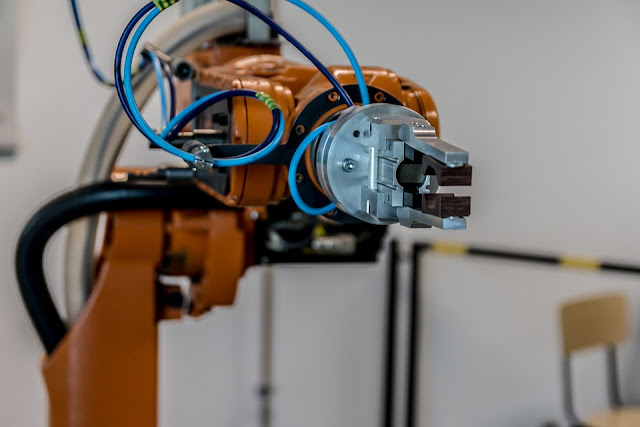

Tal perspectiva va de la

mano de una sub-especialización por la que la visión de muchos médicos es

parcelada a un campo muy restringido del cuerpo, siendo auxiliada por robots,

en una analogía cada vez mayor con la producción en cadena de los coches. Esa

mirada miope facilita un falso respeto entre los distintos especialistas, bajo

cuyo prisma un médico deja propiamente de serlo a veces para convertirse en un

técnico que aplica un protocolo, un algoritmo o una terapia a un trozo de

cuerpo; a la mente ya le llegará su turno, cuando triunfe de una vez la

reducción biológica añorada por tantos.

Y así, la medicina

industrial pasa a ver cuerpos y mentes como Toyota ve coches.

Las consecuencias

negativas son obvias, desde el olvido de la singularidad del acto

clínico a la ausencia en muchos casos de una visión generalista del paciente,

siempre necesaria, aunque su problema inmediato se centre en su hígado o su

piel.

El

neo-mecanicismo ha resurgido con un vigor inusitado. Es cierto que, en muchas

situaciones, cabe la contemplación mecánica del cuerpo y, en este sentido, son

indudablemente valiosos todos los grandes avances que se están produciendo en

el ámbito quirúrgico o en áreas de recuperación funcional, como las que tienen

que ver con la traducción de señales corticales a sistemas robóticos. No cabe

duda de que un corazón puede contemplarse perfectamente como una máquina

biológica, pero no así a su portador, que es algo más.

El contraste con la realidad no

puede ser mayor. Es esa ausencia de perspectiva generalista, agravada por el

descalabro que sufre la atención primaria por falta de médicos y tiempos, la

que facilita la poli-medicación a enfermos mayores o crónicos, los retrasos

diagnósticos por peregrinaciones inter-consulta y la cruda ignorancia de la

interacción entre lo médico y lo social. ¿Qué hacemos con una persona que ha quedado sola, pobre y mayor y se deprime? ¿Le aumentamos la serotonina en sus sinapsis? ¿Es esa una solución? ¿Es lo que le ocurre una enfermedad?

Si la Medicina toma como referencia

en su visión la excelencia de una fábrica de coches, mal vamos como médicos y

como pacientes, por más que el avance tecno-científico permita cada vez más

posibilidades diagnósticas y terapéuticas. No todo el mundo se compra un coche,

pero todo el mundo acaba siendo directa e indirectamente afectado por la

enfermedad y la muerte. Cualquier comparación de la práctica clínica con lo que

se haga en la mejor de las fábricas es sencillamente una solemne estupidez.